Schach, Bergbau und ein (fast) vergessener Weltmeister

Unzweifelhaft entstand das in den Musealen Sammlungen des montan.dok überlieferte Schachspiel (montan.dok 033303833000) allerdings vor 1975 und wurde auch vor 2022 vom Deutschen Bergbau-Museum Bochum, Leibniz-Forschungsmuseum für Georessourcen (DBM) erworben, nämlich, im Anschluss einer Dienstreise des damaligen Direktors, Heinrich Winkelmann, 1964 im Kunsthandel. Steht das Jahr des Erwerbs fest, so schwankt jenes der Datierung des Objekts massiv. Vermerkte die Karteikarte das 20. Jahrhundert, so datierte der Kunsthistoriker Rainer Slotta, ehemaliger Direktor des DBM, das Schachspiel auf das 19. Jahrhundert. Und die Widersprüchlichkeiten gehen noch weiter: Auf der Karteikarte wurde festgehalten, dass das Spiel aus Deutschland stamme, Slotta meinte hingegen präziser von Sachsen sprechen zu können. Für diese Aussage spricht einiges, worauf zurückzukommen ist.

Das Schachspiel besteht aus je 16 weißen und braunen Figuren, wobei die Farbgebung der dunklen Figuren auch schwarz sein kann, sie ist bis heute nicht normiert. Das Brett, das hinzugekauft wurde, hat die Maße 42,9 x 42,9 cm, die zentrale Figur des Spiels, der König, misst 12,5 cm. Die künstlerische Darstellung aller Figuren weist deutlich auf das frühneuzeitliche Montanwesen hin, präziser auf den Erzbergbau und die -verhüttung. Thema und Figurengestaltung lassen insofern auch Slottas räumliche Herkunftsvermutung sehr plausibel erscheinen.

Auffällig und untypisch ist, dass die weißen und die braunen Figuren zumeist keine 100% identischen Motive aufweisen. Der weiße König beispielsweise ist als höherer Bergbeamter, vermutlich der Berghauptmann, in Paradeuniform dargestellt, dem schwarzen hingegen fehlen einige attributive Merkmale in der Darstellung. Ebenso verhält es sich bei den acht Bauern und den beiden Damen. Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass die weißen Figuren den Erzbergbau, die schwarzen hingegen das Hüttenwesen symbolisieren. Identisch sind nur zwei Figurenarten. Die vier Türme sind durchgehend als Schmelzöfen dargestellt. Die neben ihnen stehenden Figuren, die Springer, im englischen knight (Ritter), im spanischen caballo (Pferd), sind Bergleute, denen jeweils ein Hund und ein Falke beigegeben ist. Dass der Künstler Tiere zur Markierung dieser Figur nutzte, mag darin gründen, dass der Springer früher oft, heute eher selten, als Pferd bezeichnet wurde. Die Tiere mochten ihm so als Attribute dienen, die spezifischen Eigenheiten des Springers oder Pferds deutlich zu machen. Rainer Slotta hält in diesem Kontext zudem fest, dass Hund und Falke das den Bergleuten in Mittelalter und Früher Neuzeit oftmals eingeräumte Jagdrecht symbolisieren. So plausibel diese These scheint, so irritierend ist sie zugleich: Die Beizjagd, für sie steht der Falke, war adeliges Privileg, zudem die Abrichtung der Falken zeitaufwendig und kostspielig. Insofern überhöht der Künstler das Montanwesen, und dies wohl bewusst.

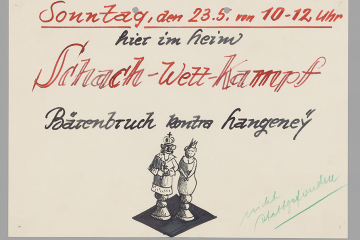

Warum das Schachspiel vom DBM erworben wurde, bleibt im Dunkeln. Vielleicht geschah dies, da Schach zumindest in den 1950er-Jahren als geeignete Freizeitbeschäftigung der Berglehrlinge galt. So kündigte die Dortmunder Bergbau AG 1954 im Bergmannsheim der Zeche Zollern I einen „Schach-Wett-Kampf“ an (montan.dok/BBA P 1126), und in dem Bergmannsheim der Zechen Hannover und Hannibal gingen Berglehrlinge dieser Art der Freizeitgestaltung anscheinend gerne nach (montan.dok/Fotothek 027700041023). Eine Verbindung zwischen Schach und Bergbau besteht auch noch heute: Unter dem Motto „Schach im Schacht“ veranstaltete der SC 1865 Annaberg-Buchholz im Anschauungsbergwerk „Markus Roehling“, das zum Welterbe „Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří“ zählt, 2012 und 2015 offene Blitzturniere, also Turniere mit wenig Zeit für die gesamte Partie, in der Regel fünf Minuten oder drei Minuten mit zwei Sekunden Zeitzuschlag pro ausgeführten Zug. Hingewiesen sei auch auf das aktuelle Projekt „Schach(t)matt“ eines Hammer Künstler-Kollektivs. Es verbindet schachinspirierte Kunst mit dem ausgelaufenen Bergbau im Ruhrgebiet. So erhielt der Förderturm in Ascheberg eine pinke Krone. Die Krone ist das Symbol für die Figur des Königs, den es Matt zu setzen gilt.

Sowohl im internationalen Spitzenschach als auch im fortgeschrittenen Vereinsschach passiert es heute allerdings selten, dass der König Matt gesetzt wird, vielmehr wird vorher die Partie aufgegeben. Der internationale Top-Spieler, der sich am häufigsten hierrüber freuen darf, ist der Norweger und mehrmalige Weltmeister Magnus Carlsen. Der Superstar der Szene ist in seiner Heimat längst zu einer popkulturellen Ikone geworden. Einer breiten Öffentlichkeit dürfte er spätestens seit 2010 bekannt sein. In diesem Jahr war er gemeinsam mit der Schauspielerin Liv Tyler das Gesicht der Werbekampagne der Firma G-Star Raw. Carlsen steht ferner für eine Entwicklung im internationalen Schachsport, die ihren Ausgangspunkt mit dem russischen Ex-Weltmeister Garri Kasparow nahm, der den Schachsport im späten 20. Jahrhundert dominierte. Kasparow war der erste Spitzenspieler, der sich aktiv auch anderen Sportarten zuwandte, um so seine Kondition zu erhöhen. Heute folgen alle Spitzenspieler diesem Beispiel. Doch das war nicht immer so.

Um die Wende zum 20. Jahrhundert dominierten Akademiker, nicht Ausdauersportler, die internationale Schachszene. Der damalige Superstar war der Deutsche Dr. Emanuel Lasker (1886-1941), ein promovierter und angesehener Mathematiker, der sich auch als Philosoph und Bühnenautor hervortat. Ihm gelang es als bislang einzigem und erstem deutschen Schachspieler, den Weltmeistertitel zu erobern. 1894 entthronte er den Österreicher Wilhelm Steinitz (1836-1900), den ersten, allseits anerkannten Weltmeister, in einem Match, das in New York (USA) und Montreal (Kanada) stattfand. Lasker ist bis heute der am längsten amtierende Schachweltmeister, erst 1921 nahm ihm der Kubaner José Raúl Capablanca (1888-1942) den Titel ab. Als Person jüdischen Glaubens emigrierten Lasker und seine Ehefrau nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten 1933 über die Niederlande, Großbritannien und die UdSSR in die USA. Dort lebte er von 1937 bis zu seinem Tode 1941 unter ärmlichen Umständen.

Selbstverständlich hätte Lasker, aber auch jede:r Regelkundige, die Positionen von Dame und König korrigiert, die in unserem Bild auf dem je falschen Feld stehen.

01. September 2025 (Dr. Torsten Meyer)

- Literatur

Montanhistorisches Dokumentationszentrum des Deutschen Bergbau-Museums Bochum (montan.dok) 033303833000.

Montanhistorisches Dokumentationszentrum des Deutschen Bergbau-Museums Bochum (montan.dok)/Bergbau-Archiv Bochum (BBA) P 1126.

Montanhistorisches Dokumentationszentrum des Deutschen Bergbau-Museums Bochum (montan.dok)/Fotothek 027700041023.

Binder, Elisabeth: G-Star Raw. Schachgenie Magnus Carlsen als Model, in: Tagesspiegel Online vom 09.07.2010. Unter: https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/schachgenie-magnus-carlsen-als-model-6486118.html (Eingesehen: 15.07.2025).

Dinzelbacher, Peter (Hrsg.): Mensch und Tier in der Geschichte Europas, Stuttgart 2000.

Forster, Richard/Hansen, Stefan/Negele, Michael: Emanuel Lasker. Denker, Weltenbürger, Schachweltmeister, Berlin 2009.

Menke, Jürgen: Spektakuläre Huldigung des Bergbaus: Donargerüst bekommt pinke Krone, in: wa.de vom 09.04.2024. Unter: https://www.wa.de/hamm/bockum-hoevel-ort370528/spektakulaere-huldigung-des-bergbaus-donargeruest-in-hamm-bockum-hoevel-bekommt-pinke-krone-92995500.html (Eingesehen: 14.07.2025).

Meuren, Daniel: Jan Böhmermann. Podolskis später Bumerang, in: Frankfurter Allgemeine Online vom 07.04.2016. Unter: https://www.faz.net/aktuell/sport/fussball/lukas-podolskis-spaeter-boomerang-gegen-jan-boehmermann-14166037.html (Eingesehen: 15.07.2025).

Oswald-Jüttner, Laura: „Schach(t)matt“ zwischen Herbern und Hamm. Projekt verbindet Kunst mit Bergbau-Vergangenheit, in: Ruhr-Nachrichten vom 17.08.2024. Unter: https://www.ruhrnachrichten.de/herbern/herbern-kunst-bergbau-projekt-schach-w923910-2001330346/ (Eingesehen: 14.07.2025).

Rösener, Werner: Die Geschichte der Jagd. Kultur, Gesellschaft und Jagdwesen im Wandel der Zeit, Düsseldorf/Zürich 2004.

Slotta, Rainer/Bartels, Christoph (Hrsg.): Meisterwerke bergbaulicher Kunst von 13. bis 19. Jahrhundert. Katalog zur Ausstellung des Deutschen Bergbau-Museums Bochum und des Kreises Ulm auf Schloß Cappenberg vom 6. September bis 4. November 1990, Bochum 1990 (= Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum, Bd. 48), S. 360-361, Nr. 139, Schachspiel.

o. V.: Elfenbein, in: Materialarchiv. Unter: https://materialarchiv.ch/de/ma:material_1475?type=all (Eingesehen: 07.07.2025).

o. V.: Elfenbein – das weiße Gold. Unter: https://www.wwf.de/themen-projekte/wilderei/elfenbein-das-weisse-gold (Eingesehen: 07.07.2025).

o. V.: Förderturm in Ascheberg hat pinke Krone bekommen: Unter: https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/foerderturm--pinke-krone-hamm-100.html (Eingesehen: 14.07.2025).

o. V.: Schach im Schacht, in: Schach im Erzgebirge. Unter: https://www.schach-im-erz.de/schach-im-schacht/ (Eingesehen: 07.07.2025).

o. V.: Strikte EU-Regelungen für den Elfenbeinhandel. Unter: https://www.bfn.de/aktuelles/strengere-regelungen-fuer-den-elfenbeinhandel (Eingesehen: 08.07.2025).

Wallrodt, Lars: Scherzkeks. Podolskis bester Spruch ist gar nicht von ihm, in: Welt Online vom 21.03.2017. Unter: https://www.welt.de/sport/fussball/article162994584/Lukas-Podolski-Sein-bester-Spruch-ist-gar-nicht-von-ihm.html (Eingesehen: 15.07.2025).

Online-Portale: montan.dok. Unter: https://www.montandok.de/objekt_start.fau?prj=montandok&dm=Montanhistorisches%20Dokumentationszentrum&ref=235533; https://www.montandok.de/objekt_start.fau?prj=montandok&dm=Montanhistorisches%20Dokumentationszentrum&ref=204614 (Eingesehen: 28.07.2025).