„lebe wohl, häßliche Welt“ – Letzte Förderwagen der Zeche Dahlbusch, 1966

Das aktuelle Objekt des Monats scheint eigentlich für sich zu sprechen – und gibt doch auch Rätsel auf. Es handelt sich um eine Reihe von Fotografien (montan.dok 023600029000), die 1966 im Betriebshof des Deutschen Bergbau-Museums Bochum aufgenommen wurden. Abgebildet sind aus verschiedenen Perspektiven zwei Förderwagen der Zeche Dahlbusch in Gelsenkirchen, die anlässlich der Stilllegung des Bergwerks am 25. März 1966 mit Karikaturen, Gedichten und Slogans verziert wurden und offenbar im Rahmen von Protestaktionen gegen die Zechenschließung Einsatz fanden.

Verzierte und geschmückte „letzte“ Förderwagen als Symbole von Fördereinstellungen und Abschied vom Werk finden sich häufig in der bildlichen Überlieferung zur Stilllegung von Schachtanlagen. Beispielhaft sei auf ein Bild von der letzten Schicht der Zeche Helene in Essen verwiesen (montan.dok 027300225001), die im Juli 1965 ihren Betrieb einstellte. Hier sind die beiden letzten Wagen mit Eichenlaub geschmückt, mit Schlägel und Eisen sowie einer Grubenlampe verziert und bilden das Zentrum einer feierlichen Zusammenkunft mit Betriebsleitung und Presse anlässlich der Schließung des Bergwerks. Die Verzierungen der Dahlbusch-Förderwagen wirken dagegen eher wie polemische Kommentare zur Stilllegung als dass man sie in eine Feierstunde hätte einbauen können. Und im Gegensatz zu den schön gearbeiteten bergmännischen Symbolen auf den Wagen der Zeche Helene, deren Ausarbeitung offensichtlich von der Werksleitung in Auftrag gegeben worden war, handelt es sich bei den Kreidezeichnungen und -aufschriften von Dahlbusch deutlich um Arbeiten eher ungeübter Hände. Umso auffälliger und bedeutungsvoller erscheinen sie. Zwar werden auch hier traditionelle Motive wie Schlägel und Eisen und der Glückauf-Gruß aufgenommen, doch werden sie in der konkreten Verbindung aus Text und Bild zur Kritik an einer ausbleibenden politischen Unterstützung des Bergbaus und vor allem der Bergleute angesichts der Krise der Industrie.

Am deutlichsten geschieht dies bei einer Seitenwandbemalung (montan.dok 023600029002), auf der rechts deutlich das markante Fördergerüst des Schachts Dahlbusch 8 zu erkennen ist. Eine gehisste Fahne steht auf Halbmast, offensichtlich anlässlich des darunter stehenden Schließungsdatums „25. Maerz A.D. 1966“. Bei dem nebenstehenden Gebäude – die Kreidezeichnung ist hier ziemlich verwischt – dürfte es sich um das Kauen- und Magazingebäude der Schachtanlage handeln. In einen links stehenden Turm schlägt derweil ein Blitz ein, dies alles umschrieben mit den Worten „Wegen aktiver Mithilfe am ‚Deutschen Wirtschaftswunder‘ Zum Sterben verurteilt.“ Das deutet den eigentlichen Kern der Kritik an: Während die Bergleute in den krisenhaften Jahren der unmittelbaren Nachkriegszeit unter schwersten Bedingungen mit dafür gesorgt hätten, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, finde man nun, da doch allseits das „Wirtschaftswunder“ beschworen werde, kaum Unterstützung in Politik und Gesellschaft. Diese Interpretation der Entwicklung gehörte insbesondere auf gewerkschaftlicher Seite zu den Hauptargumenten, um mehr Hilfe für die von Arbeitsplatzverlust bedrohten Bergleute zu erhalten.

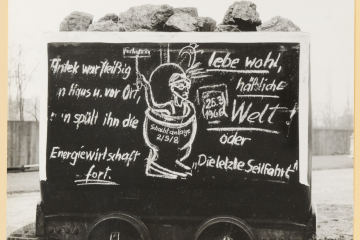

Eine weitere Illustration (montan.dok 023600029003) stellt die Situation noch zugespitzter dar. Im Bildmittelpunkt ist ein Bergmann mit Helm und Kopflampe zu sehen, der aus einer Toilettenschüssel schaut und mit ausgestrecktem Arm dabei ist, sich selbst abzuspülen. Das WC ist mit „Schachtanlage 2/5/8“ beschriftet. Neben dem Datum der Stilllegung wird dieser Akt der Selbstbeseitigung durch die Worte „lebe wohl häßliche Welt! Oder ‚Die letzte Seilfahrt‘“ ergänzt. Links ist der Zeichnung schließlich noch ein Gedicht beigegeben: „Antek war fleißig / Im Haus u. vor Ort / Nun spült ihn die Energiewirtschaft / fort.“ Hinter der polnischen Kurzform Antek des Namens Anton könnte sich eine Anspielung auf die seinerzeit sehr populäre, den „typischen“ Ruhrbergmann repräsentierende Figur des „Kumpel Anton“ verbergen, der hier nun buchstäblich weggespült wird.

Die Zeche Dahlbusch ist heute vor allem als Ort mehrerer dramatischer Grubenunglücke in Erinnerung und in diesem Zusammenhang insbesondere für den Einsatz der so genannten Dahlbusch-Bombe (montan.dok 030200330001) bekannt, mit der es 1955 gelang, drei unter Tage verschüttete Bergleute sicher wieder an die Erdoberfläche zu bringen. Dahlbusch gehörte aber auch zu den Bergwerken, die seit Ausbruch der Absatzkrise im Steinkohlenbergbau 1958 wirtschaftlich ins Straucheln gerieten. 1964 war die Zeche eine von 31 Großschachtanlagen, für die beim von der Bundesregierung eingesetzten Rationalisierungsverband des Steinkohlenbergbaus vorsorglich eine Stilllegungsprämie beantragt wurde, ohne dass schon ein fester Beschluss zur Schließung vorlag. Anders als in anderen Fällen blieben allerdings die ganz großen Demonstrationen und Proteste auch dann aus, als ein Termin zur Stilllegung schließlich gefasst worden war. Zwar geschah dies gegen die Stimmen der Arbeitnehmervertreter, doch waren offenbar auch diese der Meinung, dass sich die Zeche nicht wirtschaftlich retten ließe. Innerhalb eines halben Jahres verließen rund 900 Beschäftigte das Unternehmen, was so große Lücken hinterließ, dass der ursprüngliche Schließungstermin um eine Woche auf den 25. März 1966 vorgezogen wurde. Dabei wurden zwar, wie bei vielen der damaligen Proteste, schwarze Fahnen gehisst, größere Aktionen blieben aber aus.

Die Förderwagen auf unseren Fotos scheinen diese Sicht ein wenig zu kontrastieren. Sie spiegeln zum einen die Enttäuschung vieler Bergleute über die Stilllegung der eigenen Zeche wie auch über die Krisensituation insgesamt wider. Zum anderen zeigen sie, dass Proteste, wenn sie auch klein gewesen sein mögen, stattfanden und sich kreativer Mittel bedienten. Bis auf Weiteres unklar bleibt, wie die Förderwagen in das Bergbau-Museum nach Bochum kamen und vor allem, was mit ihnen geschehen ist. In den vorhandenen Eingangsbüchern des Jahres 1966 ist kein entsprechender Zugang eingetragen. Es ist fraglich, ob zum damaligen Zeitpunkt seitens des heutigen Deutschen Bergbau-Museums Bochum bereits ein Bewusstsein entwickelt war, dass auch derartige Symbole des beginnenden Strukturwandels sammlungswürdig sein können. Gleichwohl erachtete man die Zeichnungen auf den Wagen offenbar als wichtig genug, um sie fotografisch zu dokumentieren. Die Negative zu den so entstandenen Bildern sind jüngst als Teil des Bestands FOT 17: Fotostudio/-labor des DBM im Rahmen des Projekts „Digitale Infrastrukturen im Deutschen Bergbau-Museum Bochum und virtuelle Zugänglichmachung zum Bergbauerbe“ erschlossen und digitalisiert worden (montan.dok 120170036000). Auf Grundlage dieser Erschließungsarbeiten konnten sodann die in den Beständen der Fotothek vorhandenen Positiv-Abzüge recherchiert und ebenfalls digitalisiert werden.

01. November 2025 (Dr. Stefan Moitra)

- Literatur

Montanhistorisches Dokumentationszentrum (montan.dok) des Deutschen Bergbau-Museums Bochum 023600029000; 023600029002; 023600029003; 027300225001; 030200330001; 120170036000.

Farrenkopf, Michael: Wiederaufstieg und Niedergang des Bergbaus in der Bundesrepublik, in: Ziegler, Dieter (Hrsg.): Rohstoffgewinnung im Strukturwandel. Der deutsche Bergbau im 20. Jahrhundert, Münster 2013 (= Geschichte des deutschen Bergbaus, Bd. 4), S. 183-302.

Kift, Dagmar (Hrsg.): Kumpel Anton, St. Barbara und die Beatles. „Helden“ und andere Leitbilder im Ruhrrevier nach 1945. Ausstellungskatalog, Zeche Hannover, Essen 2010.

Lauschke, Karl: Schwarze Fahnen an der Ruhr. Die Politik der IG Bergbau und Energie während der Kohlenkrise 1958-1968, Marburg 1984.

Tempel, Norbert: Förderwagen im Ruhrbergbau. Arbeitsmittel und Erinnerungsort, in: Der Anschnitt. Zeitschrift für Montangeschichte 77 (2025), S. 86-99.

Vollmer, Manfred: Montanmitbestimmung und Unternehmenskultur während der Bergbaukrise, 1957-1968, Essen 2013.

Online-Portale: montan.dok.de unter: https://www.montandok.de/objekt_start.fau?prj=montandok&dm=Montanhistorisches%20Dokumentationszentrum&ref=48773; https://www.montandok.de/objekt_start.fau?prj=montandok&dm=Montanhistorisches%20Dokumentationszentrum&ref=64899 und museum-digital unter: https://westfalen.museum-digital.de/object/14748 (Eingesehen: 27.10.2025).