Ikonografie des Todes – Darstellungen zum Lebensende in der Grafiksammlung des Deutschen Bergbau-Museums Bochum

Ob man dem Gedanken an das Lebensende humorvoll, gelassen, besorgt, mit Unbehagen oder überhaupt begegnet, ist individuell und bisher wenig erforscht. In der Bildenden Kunst ist die Visualisierung des Todes hingegen seit der Antike ein gängiges und wiederkehrendes Sujet, welches Aufschluss über zeitgebundene Vorstellungen dazu gibt. Wie aber hält man in einem Bild etwas fest, was man nicht sehen kann?

Von 2017 bis 2025 wurde im Montanhistorischen Dokumentationszentrum (montan.dok) des Deutschen Bergbau-Museums Bochum (DBM) in von der RAG-Stiftung finanzierten Infrastrukturprojekten u. a. an der systematischen (Re-)Dokumentation und Digitalisierung der Kunstsammlung gearbeitet. Nachdem zunächst die Gemälde und Plastiken erfasst worden waren, lag der Schwerpunkt im Projekt „Digitale Infrastrukturen und virtuelle Zugänglichkeit zum Bergbauerbe“ (2022–2025) auf der Erschließung der Grafiksammlung nach FAIR-Prinzipien. Durch die stringente Anwendung von Normvokabularen und Normdaten ist es nach dem erfolgreichen Abschluss des Projekts im März 2025 nun möglich, diesen Sammlungsbereich in der Datenbank des montan.dok nicht nur nach Gattungen, Genres, Herstellungstechniken, Künstler:innen oder Entstehungszeiten, sondern auch thematisch zu durchsuchen.

Bildliche Darstellungen vom Bergbau und von Bergleuten lassen sich bis in die vorchristliche Zeit zurückverfolgen, treten aber erst seit dem Mittelalter gehäuft auf. Als eigenständiges Sujet in der Kunst bildwürdig wird die Arbeitswelt der Bergleute hingegen erst mit der Industrialisierung. In dieser Zeit entdeckten unzählige Kunstschaffende den Bergbau und den Beruf des Bergmanns für sich als Sujet. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts entstand ein Potpourri an Motiven in der Bildhauerei, Malerei und Grafik, das zwischen grenzenloser Industriefaszination und scharfer Gesellschaftskritik changiert. Wer die Sammlungsgeschichte des DBM kennt, weiß, dass eine kritische Perspektive lange Zeit keinen Platz in der Programmatik des Hauses hatte, das sich als werbendes Schaufenster der Bergbaubranche verstand. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass es in der mehr als 5.000 Lithografien, Radierungen, Stiche, Schnitte, Reproduktionsdrucke und Zeichnungen umfassenden Grafiksammlung kaum Motive gibt, die Unfälle, Verunglückte oder lebensbedrohliche Risiken zeigen. Insbesondere die als exzessiv erlebte Darstellung von Unglücken in den Schönen Künsten brachte Mitarbeitende des Museums bis in die 1960er-Jahre hinein immer wieder in Harnisch, weil nicht Fachkundige zu der Annahme verleitet würden, „in jedem Bergmannsleben müßte gelegentlich ein größeres Unglück passieren“ (montan.dok/BBA 112/791).

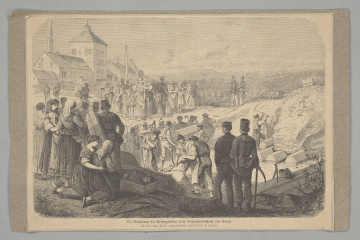

Ein solches präsentierte „Die Gartenlaube“ anlässlich des Grubenunglücks im sächsischen Steinkohlenbergbau im Sommer 1869. Dort war es in den Schächten „Segen Gottes“ und „Neue Hoffnung“ zu Schlagwetterexplosionen gekommen, die mehr als 300 Tote forderten. Die im Laufe eines Tages Geborgenen wurden schließlich am Abend gemeinsam unweit des Unglücksortes bestattet. Das aus der Illustrierten herausgetrennte Blatt hält dieses Ereignis fest: Durch das Spiel mit Licht und Schatten wird der Blick auf ein Massengrab gelenkt. Während die ersten Särge bereits platziert sind, arbeiten Männer mit Spitzhacken an der Erweiterung der Stellfläche. Um die Grube herum stehen wartende, teils verzweifelte Frauen mit ihren Kindern. Vor einer im Schatten liegenden Menschentraube knien zwei Frauen, die einen im offenen Sarg liegenden Bergmann betrauern. Beifall fand diese Darstellung in den 1930er-Jahren bei den Mitarbeitenden des Museums nicht. Vielmehr erklärte Gründungsdirektor Dr.-Ing. Heinrich Winkelmann (1898–1967), dem Museumspublikum „eine solche traurige Angelegenheit“ nicht zumuten zu können (montan.dok/BBA 112/1760).

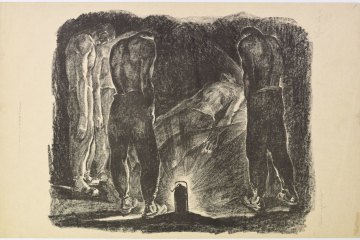

Eine ebenso „traurige Angelegenheit“ ist der Verlust eines einzelnen Kollegen. In Darstellungen mit singulärem Personenschaden eilen Bergleute dem Verunglückten charakteristischerweise noch zur Hilfe oder stellen – wie im Falle der Lithografie von Toni Schönecker (1893–1979) – betroffen dessen Tod fest. Im ersten Beispiel erklären die Särge, dass die dargestellte Verzweiflung im Zusammenhang mit dem unwiderruflichen Verlust einer nahestehenden Person steht. Bei Schönecker ist es wiederum die Körpersprache der im Halbkreis stehenden Bergleute – hängende Köpfe und Schultern –, die für die Betrachtenden erkennbar werden lässt, dass jede Hilfe zu spät kommt. In beiden Grafiken wird das Immaterielle also über eine körperliche Reaktion auf ein Gefühl bzw. eine Gemütsstimmung sichtbar gemacht (vgl. Sörries, Herzliches Beileid, S. 11). Auf eine Verlusterfahrung traurig zu reagieren, ist dabei ebenso sozial gelernt wie einen Sarg nicht lediglich als eine schickere Holzkiste zu interpretieren, in einer Umarmung eine tröstende Geste zu erkennen oder hängende Schultern als ein Zeichen für Kummer zu verstehen. Ob und wie wir diese Codes entschlüsseln, hängt von der Schulung des Auges ab, die wiederum von den zeitgenössischen Wertungen und der individuellen Sozialisierung der Betrachtenden bestimmt wird.

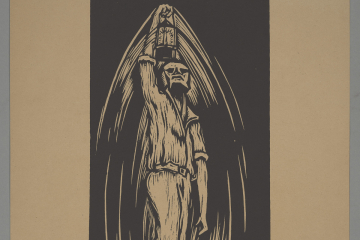

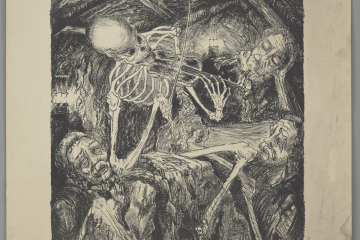

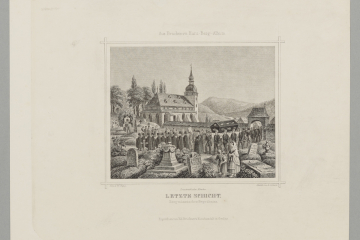

Zu den typischen und deshalb leicht zu entschlüsselnden Codes in der europäischen Kunst gehört die symbolische Darstellung des Todes über Totenköpfe. In Heinz Raaschs (*1886) Holzschnitt „Die Ausfahrt“ ist ein Mann in Arbeitskleidung zu sehen, der nicht mit einer Wetterlampe, sondern einer Art Laterne die Firste nach schlagenden Wettern ableuchtet. Die lauernde Lebensgefahr wird über den Totenschädel transportiert, der den Kopf des Dargestellten ersetzt. Der Blick ins Licht ließe sich in Anlehnung an westliche Jenseitsvorstellungen zusätzlich als „Ausfahrt“ aus dem Leben interpretieren. Richard Flegel, über den biografisch bisher nichts bekannt ist, hat sich mit seiner Skelettdarstellung ebenfalls für eine Symbolik mit langer kunstgeschichtlicher Tradition entschieden. Die auf das Jahr 1926 datierte Zeichnung „Matte Wetter“ zeigt ein Ort, das von zwei Benzinsicherheitslampen erhellt wird. In das Bildzentrum ist ein Geige spielendes Skelett gesetzt, um das drei schläfrige Bergleute gruppiert sind. Die Darstellung vom Tod als Musikant, der den ewigen Schlaf bringt und über das Leben triumphiert, gehört ebenfalls zu den gängigen Motiven in der europäischen Kunstgeschichte. Den Tod allegorisch als „Würger im Schacht oder in der Strecke“ zu visualisieren, lehnte Museumsdirektor Winkelmann kategorisch ab. Für ihn bedeutete dies, die Arbeit des Bergmanns als „ein Leben in ewiger Nacht, stets von Gefahren umlauert und vom Tode bedroht“ zu verstehen (Winkelmann, Kunst und Kultur im Bergbau, S. 4). Es ist folglich kein Zufall, dass die Werke von Raasch und Flegel in der damaligen Sammlungssystematik der Abteilung 34 zugeordnet worden waren. Zu dieser ist bisher wenig bekannt. Ein Kontrollbuch über „Geschenk-, Austausch- und Verkaufsgegenstände“ (montan.dok/BBA 112/6123) sowie Kratzspuren auf Karteikarten offenbaren allerdings, dass diese ursprünglich „Entartete Kunst im Bergbau“ hieß und später in „Besondere Darstellungsart von Gegenständen mit berg- und hüttenmännischen Motiven“ umbenannt wurde. Ein grundsätzliches ikonografisches Tabu waren Tod und Trauer auch in den Gründungsjahren des Museums nicht. Trauerzüge, wie Wilhelm Ripe (1818–1885) dies umgesetzt hat, oder Begräbnisszenen, wie etwa in Piotr Stachiewicz‘ (1858–1938) „Das letzte ‚Glück auf‘“, störten ein affirmatives Bild vom Bergbau nicht. In diesen Fällen ließ sich der Tod als natürliches Lebensende interpretieren. Gleichzeitig lenkt die Berufskleidung den Fokus auf das vielfach beschworene Gemeinschaftsgefühl der Bergleute.

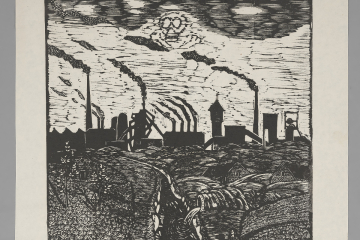

Weder die Degradierung einzelner Kunstwerke noch eine unkritische Haltung zum Bergbau passen heute noch zum Selbstverständnis des DBM. Dennoch ist festzustellen, dass Druckgrafiken zum Thema Tod im Allgemeinen und im Zusammenhang mit industriekritischen Perspektiven im Besonderen bis in die jüngste Sammlungsvergangenheit hinein eine Ausnahme in den Musealen Sammlungen geblieben sind. Eine Besonderheit unter den insgesamt lediglich 22 Motiven zum Thema Tod ist ein Linolschnitt von Franciszek Kurzeja (1936–2011). Dieser zeigt am Horizont eine Industriekulisse mit Fördergerüst und Hochofen, über der ein Totenschädel in den Wolken schwebt. Der Vordergrund wird von einer weiten Fläche dominiert, die etwa mittig von einem Kanal durchzogen ist, in den von rechts Abwasser eingespeist wird. Die Folge dessen spiegelt sich an der Wasseroberfläche, auf der zahlreiche Fische schwimmen. Damit ist das Werk des tschechischen Bergmanns und Künstlers eines der wenigen in der Grafiksammlung des DBM, welches auch die problematischen Folgen der Bergbauindustrie für die Umwelt thematisiert.

Insgesamt, so kann resümierend festgehalten werden, lässt sich die überschaubare Anzahl von Motiven zum Thema demnach in 4 Kategorien unterteilen, nämlich in Bestattungs- und Unglücksszenen, allegorische Darstellungen und die Visualisierung von Umweltzerstörung. Ob die Motivvielfalt in der bergbaubezogenen Grafik damit nahezu vollständig abgebildet ist oder ob die Ikonografie des Todes in diesem Bereich grundsätzlich eine Leerstelle in der Bildenden Kunst geblieben ist, gilt es weiter zu untersuchen.

01. Mai 2025 (Dr. Anna-Magdalena Heide)

- Literatur

Montanhistorisches Dokumentationszentrum (montan.dok) des Deutschen Bergbau-Museums Bochum 030003408001, 030033081001, 030033082001, 030034021001, 033302120005 und 037001419003.

Montanhistorisches Dokumentationszentrum (montan.dok) des Deutschen Bergbau-Museums Bochum/Bergbau-Archiv Bochum (BBA) 112/791, 1760 und 6123.

Bergdolt, Klaus: Tod und Sterben in der Bildenden Kunst, in: Wittwer, Héctor/Schäfer, Daniel/Frewer, Andreas (Hrsg.): Handbuch Sterben und Tod, Stuttgart 2020, S. 265–269.

Bringéus, Nils-Arvid: Ethnologische Bildforschung, in: Ethnologia Europaea 1981, S. 6–17.

Bringéus, Nils-Arvid: Volkstümliche Bilderkunde, München 1982.

Heide, Anna-Magdalena: „Man kann Bergleute nicht grotesk schnitzen“: Bergmännische Darstellungen in der Kunstsammlung des Bochumer Bergbau-Museums (1928–1966), Berlin/Boston 2023 (= Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum, Bd. 252; Schriften des Montanhistorischen Dokumentationszentrums, Bd. 45).

Säthler, Otto: Vor 100 Jahren: Sachsens größtes Grubenunglück im Plauenschen Grund, in: DER ANSCHNITT. Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau 20, 1969, H. 4, S. 10–15.

Sörries, Reiner: Herzliches Beileid. Eine Kulturgeschichte der Trauer, Darmstadt 2012.

Türk, Klaus: Bilder der Arbeit. Eine ikonographische Anthologie, Wiesbaden 2000.

Wagner, Hannah Rabea: Traue(r)n: Zwischen privatem Empfinden und öffentlicher Rezeption. Mein Besuch in der Kunsthalle Hamburg, in: Kronenbitter, Günther/Baum, Sarah/Boser, Katja u. a. (Hrsg.): Tod. (Un)-Endliche Forschungsperspektiven, Offenbach 2022 (= Augsburger Volkskundliche Nachrichten, Nr. 52), S. 81–99.

Winkelmann, Heinrich: Kunst und Kultur im Bergbau, in: DER ANSCHNITT. Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau 1, 1949, H. 2, S. 3–6.

Winkelmann, Heinrich (Hrsg.): Der Bergbau in der Kunst, Essen 1958.