Ein ‚gehörnter Mohr‘ – Das außergewöhnliche Wappen der Familie von Waldheim

Während der Digitalisierungen der Grafiksammlung im Projekt Digitale Infrastrukturen im Deutschen Bergbau-Museum Bochum und virtuelle Zugänglichkeit zum Bergbauerbe ist auch eine Serie mannigfaltiger Federzeichnungen von stilistisch mittelalterlich gehaltenen Familienwappen bearbeitet worden, wobei das der Familie von Waldheim besonders ins Auge fällt. Denn das Außergewöhnlich hieran ist, dass als zentrales Gestaltungselement eine Person of Color (PoC) gewählt wurde. Das ist sowohl für die Heraldik als auch andere Kunstformen des Mittelalters zwar nicht als undenkbar oder selten, jedoch als untypisch zu werten.

Besagte 239 x 181 mm große, kolorierte Tusche- und Faserstiftzeichnung (montan.dok 033301682001) auf leicht verschmutztem, dickem Papier wurde aufgrund des Materialzustands sowie den zugehörigen Eingangsdaten auf einen Erstellungszeitraum von 1900 bis 1940 im Projekt geschätzt; die Künstlerin bzw. der Künstler ist unbekannt. Ebenfalls ist nicht klar, wie die Grafik in den sammlungseigenen Bestand gelangt ist. Auf der Vorderseite wurde in zentrierter Positionierung ein schlichtes Wappenschild dargestellt, das als Rumpfbild eine nach links gewandte, männliche PoC zeigt. Dasselbe Rumpfbild der PoC wurde im Bereich des Oberwappens auf dem Helm inklusive Wulst thronend als Helmzier wiederholt. Die Gestaltung der PoC gleicht einer stereotypen sowie diffamierenden ‚Mohrendarstellung‘, die durch die übergroßen, stark hervortretenden und roten Lippen, dem krausen Haar sowie der dunklen oder sogar schwarzen Hautfärbung zu erkennen ist. ‚Mohr‘ leitet sich aus dem Lateinischen von „maurus“ ab, was sich mit schwarz oder dunkel übersetzen lässt. Zunächst wurde der Begriff auf verschiedene muslimische Gruppierungen aus Äthiopien oder Nordafrika, wie die Mauren, bezogen. Auch die Namensgebung ‚Maure‘ ist problematisch, da diese in Spanien grob übersetzt als „muslimischer Gegner der Christen“ verwendet wurde. Vom 16. bis zum 18. Jahrhundert fand eine zunehmende Exotisierung von dunkelhäutigen Personen und der damit verbundenen Begrifflichkeit statt.

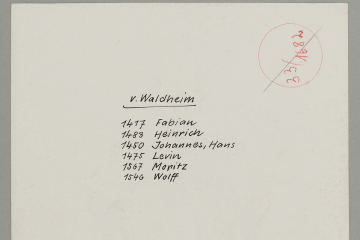

Derartige ‚Mohren‘ gelten innerhalb der Heraldik als gemeine Figuren – sprich prominente Wappenfiguren. Bei Betrachtung der figürlichen Darstellung fallen sofort die Hirschgeweihe ins Auge, welche der PoC anstelle der Arme aus den Schultern wachsen. Der Helm, der eher schlicht gehalten sowie mit einer goldenen Kette und dem typischen roten Innenfutter versehen wurde, ruht unmittelbar auf dem Schild. Sowohl Oberwappen als auch Schild sind dabei links und rechts von floral anmutenden, in sich verschlungenen Decken umgeben, die dem Helm entspringen. Durch die dunkelbraun-gräuliche sowie weiß-gräuliche Kolorierung der Helmdecken wird die Farbgebung der Wappenfigur und die des Schildes wieder aufgenommen. Zentriert unterhalb des Wappens befindet sich der in Frakturschrift und schwarzer Tusche geschriebene Familienname „v. Waldheim“. In Bezug auf die Familie sind auf der Grafikrückseite folgende sechs Erben samt Geburtsjahr schriftlich aufgeführt: „1417 Fabian; 1483 Heinrich; 1450 Johannes, Hans [sic!]; 1475 Levin; 1567 Moritz; 1546 Wolff“. Hier sei angemerkt, dass verschiedene Schreibweisen des Nachnamens, unter anderem Waldheim, Waltheim und Waltheym existieren.

Weshalb aber wurde eine PoC mit Hirschgeweihen anstatt Armen als symbolisches Rumpfbild für das Wappen eines deutschen Adelsgeschlechts ausgewählt? Die Hirschstangen sind gemeine Figuren in der Heraldik und stehen vermutlich in Zusammenhang mit dem Waldaspekt innerhalb des Namens, da diese entweder die Jagd oder Natur symbolisieren. Bezüglich der PoC fiel eine erste Annahme auf eine Verstrickung der Familie in koloniale Strukturen, wie den Sklav:innenhandel. Berücksichtigt man den zeitgeschichtlichen Kontext, ergibt diese Annahme teilweise Sinn, da bereits während des 15. Jahrhunderts erste portugiesische Expeditionsschiffe unter der Führung von Prinz Heinrich von Avis (1394-1460), gemeinhin bekannt als Heinrich der Seefahrer, die westafrikanische Küste erschlossen und Handel mit Einheimischen betrieben. Neben Gütern wie verschiedenen Edelmetallen und Elfenbein wurden bereits die ersten Afrikaner:innen unfreiwillig nach Europa gebracht. Auf transatlantischer Ebene florierte der kolonialistisch geprägte Dreieckshandel von PoC hingegen erst vom 16. Jahrhundert bis in das 19. Jahrhundert hinein.

Die Familie von Waldheim, die einem oberfränkischen Geschlecht entstammt, zählte zur halleschen Pfännerschaft und somit auch zum Bergwesen, was sich folgendermaßen belegen lässt: „[…] und zehn Jahre später [1450] kaufte er [Hans] ‚vor 2025 alte schock 21 pfannen teutsch und 1 quart gutjahr‘, d. h. 21 Anteile an den Teutschborn und Gutjahrborn genannten Solquellen. Als Besitzer von Pfannen war Waltheym Mitglied der als Genossenschaft organisierten Pfänner oder Salzjunker, die die Salzwerke im Tal bei Halle vom Stadtherrn, dem Erzbischof von Magdeburg, zu Lehen trugen und betrieben“ (Welti 1925, S. 6). Zudem war Hans – 1422 in Halle an der Saale geboren und am 21. April 1479 in Leipzig gestorben – mittelalterlichen Schriftquellen zufolge kein Unbekannter. Als Patrizier bekleidete er seit 1450 in Halle verschiedene städtische Ämter, ab 1459 fungierte Hans sogar mehrmals als Bürgermeister zu Halle. Außerdem unternahm er von 1474 bis 1475 eine Pilgerfahrt durch Deutschland, Südfrankreich und die Schweiz, die bis heute in Form eines selbstrepräsentativen und äußerst detaillierten Reiseberichts mehrfach überliefert bzw. rezipiert worden ist. Die hierin veranschaulichte Welt- und Menschenoffenheit könnte ebenfalls wage ein weiterer Grund für die Wahl einer PoC im Wappen gewesen sein.

Des Weiteren wurde bereits während des Mittelalters ein dunkelhäutiger Schutzpatron des Heeres und des Waffenschmiedens verehrt: der heilige Mauritius. Obschon des militärisch ausgerichteten Patroziniums, wurden nicht wenige mittelalterliche Kirchen in seinem Namen geweiht. Auch in Oberfranken entstand während der Zeit der Ottonen (919-1024) ein regelrechter Mauritiuskult, zu dem die Familie von Waldheim aufgrund ihrer geografischen Herkunft einen Bezug gehabt haben könnte. Schließlich ist zu bedenken, dass St. Mauritius auch als Schutzheiliger von bestimmten Handwerksgruppen wie den Salzsiedern galt. Dies ist das wohl stärkste Indiz für die Wahl der PoC als Wappenfigur, da die von Waldheims bekanntlich eine relevante Position unter den halleschen Pfännern innehatten.

Im Zuge des aktuellen Diskurses zu Post- bzw. Dekolonialisation innerhalb des Archiv- und Museumswesens sind Disziplinen, wie die Provenienzforschung, die sich kritisch mit der Herkunft von Kunst- und Kulturobjekten auseinandersetzt, auch aus dem Montanhistorischen Dokumentationszentrum des Deutschen Bergbau-Museums Bochum nicht mehr wegzudenken. Objekte aus den Musealen Sammlungen, die einen bisher unberücksichtigten kolonialen Bezug aufweisen, sind in hohem Maße forschungsrelevant.

01. April 2025 (Lisa Schmerbach, B. A.)

- Literatur

Montanhistorisches Dokumentationszentrum (montan.dok) des Deutschen Bergbau-Museums Bochum 033301682001.

Bernhard, Peter: Einführung in die Heraldik. Kunst und Kultur der Wappen, [Koblenz] 2021. Unter: http://www.welt-der-wappen.de/index.htm (Eingesehen: 24.02.2025).

Bräunlein, Peter J.: Von Mohren-Apotheken und Mohrenkopf-Wappen, in: Zeitschrift für Kultur-Austausch 41/2, 1991, S. 219-238. Unter: https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/101391/Br%c3%a4unlein_127.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Eingesehen: 24.02.2025).

Ebert, Friedrich Adolf: Verschiedne topographische Notizen aus Hans von Waldheim Reise im Jahr 1474, in: Ueberlieferungen zur Geschichte, Literatur und Kunst der Vor- und Mitwelt, Bd. 1, Dresden 1826, S. 33-42. Unter: https://books.google.de/books?id=VWVTAAAAcAAJ&pg=PA33#v=onepage&q&f=false (Eingesehen: 25.02.2025).

Eltis, David/Richardson, David: Atlas of the Transatlantic Slave Trade, New Haven 2010, in: Bundeszentrale für politische Bildung: Transatlantischer Sklavenhandel und Dreieckshandel. (Post)kolonialismus und Globalgeschichte, 2016. Unter: https://www.bpb.de/themen/kolonialismus-imperialismus/postkolonialismus-und-globalgeschichte/242213/transatlantischer-sklavenhandel-und-dreieckshandel/ (Eingesehen: 24.02.2025).

Grimm, Reinhold: Two African Saints in Medieval Germany, in: Die Unterrichtspraxis/Teaching German. Focus on Diversity 25/2, 1992, S. 127-133. Unter: https://www.jstor.org/stable/3531906?searchText=heilige+mauritius&seq=1 (Eingesehen: 25.02.2025).

Schmerbach, Lisa: Wundersame Tiergefäße. Afrikanische Mirabilia in den Kunstkammern der Renaissance (ARTE/FAKT PROVENIENZ – Postkoloniale Perspektiven auf Objektbiographien, Sammlungen und Displays), in: GA 2. Kunstgeschichtliches Journal für Studentische Forschung und Kritik 9/1, 2024, S. 131-146. Unter: https://ojs.ub.rub.de/index.php/GA2/article/view/11544/11047 (Eingesehen: 24.02.2025).

Welti, Friedrich Emil (Hrsg.): Die Pilgerfahrt des Hans von Waltheym im Jahre 1474, Bern 1925. Unter: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/welti1925 (Eingesehen: 24.02.2025).